Face à l’exigence du formalisme juridique, les vices de procédure représentent des irrégularités susceptibles d’affecter la validité des actes judiciaires. Ces anomalies procédurales, qu’elles soient substantielles ou accessoires, génèrent des conséquences variables sur le déroulement et l’issue des instances. La justice française, garante du procès équitable, s’attache à établir un équilibre entre le respect scrupuleux des formes et l’efficacité judiciaire. Ce sujet, au carrefour du droit processuel et des libertés fondamentales, mobilise quotidiennement magistrats et praticiens confrontés à l’épineuse question de la sanction adaptée face aux irrégularités constatées, tout en préservant les droits des justiciables.

La typologie des vices procéduraux en droit français

Les vices de procédure se manifestent sous diverses formes dans notre système juridique. Leur identification précise constitue un préalable indispensable à l’appréciation de leurs effets et des moyens d’y remédier. La jurisprudence a progressivement élaboré une classification sophistiquée de ces irrégularités, permettant d’adapter les sanctions à la gravité de l’atteinte portée aux règles procédurales.

Les vices substantiels et les vices de forme

La distinction fondamentale s’opère entre les vices substantiels et les vices de forme. Les premiers touchent à l’essence même de l’acte ou de la procédure, compromettant gravement les garanties offertes aux parties. Ils concernent notamment l’incompétence juridictionnelle, l’absence de capacité à agir, ou encore la violation du principe du contradictoire. La Cour de cassation considère ces irrégularités comme particulièrement graves, car elles portent atteinte aux droits fondamentaux des justiciables.

Les seconds, moins sévères dans leurs conséquences, concernent le non-respect des exigences formelles prescrites par les textes. Il peut s’agir de l’omission de mentions obligatoires dans un acte, du non-respect des délais non prescrits à peine de nullité, ou encore d’irrégularités dans la signification des actes. Le Code de procédure civile, dans son article 114, subordonne la sanction de ces vices à la preuve d’un grief causé à celui qui l’invoque.

Les vices affectant les actes de procédure

Certains vices concernent spécifiquement les actes de procédure, documents écrits qui jalonnent l’instance judiciaire. L’assignation, pièce maîtresse introduisant l’instance, peut être entachée d’irrégularités diverses : absence de mentions obligatoires, erreurs dans la désignation des parties, défaut d’indication précise de l’objet de la demande. Les conclusions, vecteurs des prétentions et moyens des parties, peuvent souffrir de carences formelles ou substantielles affectant leur recevabilité.

D’autres irrégularités touchent les mesures d’instruction, comme l’expertise judiciaire. Le non-respect du principe du contradictoire lors des opérations d’expertise, l’absence d’information des parties, ou le dépassement de mission par l’expert constituent autant de vices susceptibles d’affecter la validité du rapport et son exploitation ultérieure par le juge.

En matière pénale, les actes d’enquête et d’instruction sont soumis à un formalisme rigoureux dont la méconnaissance peut engendrer des nullités. Les perquisitions, écoutes téléphoniques, gardes à vue ou interrogatoires réalisés en violation des règles procédurales protectrices des libertés individuelles illustrent parfaitement cette catégorie d’irrégularités particulièrement scrutées par les juridictions.

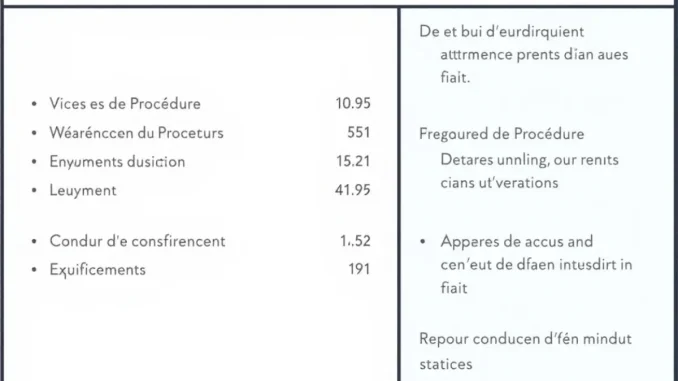

- Vices touchant à la compétence juridictionnelle

- Irrégularités affectant la capacité ou la qualité à agir

- Défauts dans la rédaction des actes de procédure

- Violations des principes directeurs du procès

Les mécanismes de sanction des irrégularités procédurales

Face aux vices de procédure, notre système juridique a développé un arsenal de sanctions graduées, adaptées à la nature et à la gravité des irrégularités constatées. Ces mécanismes correctifs visent tant à sanctionner les manquements aux règles procédurales qu’à préserver les droits des justiciables potentiellement lésés par ces anomalies.

La nullité des actes viciés

La nullité constitue la sanction cardinale des vices procéduraux. Elle anéantit rétroactivement l’acte irrégulier, le privant de tout effet juridique. Le droit processuel distingue traditionnellement deux catégories de nullités : les nullités de fond et les nullités de forme.

Les nullités de fond, régies par l’article 117 du Code de procédure civile, sanctionnent les irrégularités les plus graves touchant aux conditions essentielles de l’acte. Elles peuvent être invoquées en tout état de cause, sans condition de démonstration d’un grief, et ne sont pas susceptibles de régularisation. Le défaut de capacité d’ester en justice, l’absence de pouvoir d’une partie ou de son représentant, ou encore le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi illustrent ces cas de nullité absolue.

Les nullités de forme, prévues aux articles 112 à 116 du Code de procédure civile, obéissent à un régime plus souple. Leur mise en œuvre est subordonnée à la démonstration d’un préjudice subi par celui qui l’invoque, suivant l’adage « pas de nullité sans grief ». La jurisprudence apprécie ce grief avec pragmatisme, considérant qu’il est constitué lorsque l’irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la partie qui s’en prévaut.

L’irrecevabilité et les fins de non-recevoir

L’irrecevabilité sanctionne les demandes ne remplissant pas les conditions requises pour être examinées au fond par le juge. Elle peut résulter de vices procéduraux divers, comme le non-respect d’un délai préfix, l’absence de qualité à agir, ou l’autorité de chose jugée. Cette sanction, distincte de la nullité, empêche l’examen des prétentions sans nécessairement affecter la validité formelle des actes.

Les fins de non-recevoir, définies par l’article 122 du Code de procédure civile, constituent un moyen procédural permettant de faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond. Elles peuvent être invoquées en tout état de cause et même relevées d’office par le juge dans certaines hypothèses. La prescription, le défaut d’intérêt à agir ou l’autorité de chose jugée figurent parmi les fins de non-recevoir les plus fréquemment soulevées.

Dans le domaine pénal, la chambre criminelle de la Cour de cassation a développé une jurisprudence nuancée concernant les conséquences des irrégularités affectant les actes d’enquête ou d’instruction. La théorie des « nullités substantielles » permet d’annuler les actes accomplis en violation des droits fondamentaux, tandis que la règle de l’« unicité de l’instruction » peut entraîner l’annulation des actes subséquents par un effet domino.

- Nullités de fond (sans condition de grief)

- Nullités de forme (soumises à la démonstration d’un préjudice)

- Irrecevabilités et fins de non-recevoir (empêchant l’examen au fond)

- Annulations d’actes d’enquête ou d’instruction en matière pénale

Les voies procédurales pour invoquer les vices de procédure

La mise en œuvre des sanctions liées aux vices de procédure implique le respect de formalités spécifiques. Le droit processuel organise différentes voies permettant de soulever les irrégularités constatées, avec des modalités et des délais strictement encadrés. La diversité de ces mécanismes reflète le souci d’équilibrer la sécurité juridique et la protection des droits des justiciables.

Les exceptions de procédure

L’exception de procédure constitue le moyen privilégié pour invoquer un vice de forme ou une irrégularité de fond affectant la validité d’un acte. Définie par l’article 73 du Code de procédure civile, elle doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, sous peine d’irrecevabilité. Cette règle de concentration des moyens procéduraux vise à éviter les manœuvres dilatoires et à purger rapidement l’instance des contestations formelles.

L’exception d’incompétence, permettant de contester la compétence territoriale ou matérielle de la juridiction saisie, illustre parfaitement ce mécanisme. Elle doit être soulevée avant toute autre exception, hormis l’exception de litispendance ou de connexité. La jurisprudence se montre particulièrement stricte quant au respect de cet ordre de présentation des moyens, considérant qu’il touche à l’organisation judiciaire.

Les exceptions de nullité obéissent également à des règles temporelles précises. Les nullités pour vice de forme doivent être invoquées simultanément en début d’instance, tandis que les nullités de fond peuvent être soulevées à tout moment. La régularisation des actes viciés reste possible jusqu’au moment où le juge statue, sous réserve qu’aucun droit n’ait été forclose entre-temps.

Les incidents d’instance et les demandes incidentes

Les incidents d’instance permettent de traiter les difficultés survenant en cours de procédure. Parmi ceux-ci, figure la contestation de la régularité des actes accomplis après l’introduction de l’instance. Ces incidents peuvent être soulevés par voie de conclusions ou faire l’objet d’une procédure spécifique devant le juge de la mise en état en matière civile.

Les demandes incidentes constituent un autre vecteur procédural pour contester la validité des actes. Elles peuvent émaner du demandeur initial (demandes additionnelles), du défendeur (demandes reconventionnelles) ou viser à mettre en cause un tiers à l’instance. Leur recevabilité est soumise à des conditions de lien suffisant avec les prétentions originaires.

En matière pénale, les requêtes en nullité adressées à la chambre de l’instruction permettent de contester la régularité des actes d’enquête ou d’instruction. Strictement encadrées par les articles 170 et suivants du Code de procédure pénale, elles doivent être formées dans des délais contraints et motivées avec précision. La chambre criminelle exige une articulation claire des moyens de nullité, sous peine d’irrecevabilité.

- Exceptions de procédure (nullité, incompétence) à soulever in limine litis

- Incidents d’instance devant le juge de la mise en état

- Requêtes en nullité d’actes d’instruction en matière pénale

- Voies de recours contre les décisions statuant sur les irrégularités

L’évolution jurisprudentielle vers la proportionnalité des sanctions

Face à la multiplication des contestations procédurales, les juridictions ont progressivement affiné leur approche des vices de procédure. Une tendance de fond se dessine vers une application plus nuancée et proportionnée des sanctions, privilégiant l’efficacité judiciaire sans sacrifier les garanties fondamentales des justiciables.

Le principe de l’économie des nullités

La Cour de cassation a développé une jurisprudence favorable à « l’économie des nullités », limitant l’annulation aux seuls cas où l’irrégularité porte une atteinte effective aux droits des parties. Cette approche pragmatique se manifeste notamment par l’interprétation stricte de la notion de grief, condition nécessaire à la nullité pour vice de forme. Dans un arrêt remarqué du 12 mai 2016, la deuxième chambre civile a ainsi refusé d’annuler une assignation comportant une erreur sur la date d’audience, dès lors que cette erreur n’avait pas empêché le défendeur de comparaître.

Le formalisme excessif se trouve tempéré par l’application du principe de finalité des formes. Selon cette approche, l’irrégularité formelle ne justifie pas l’annulation lorsque l’acte a atteint le but que la loi lui assigne. La jurisprudence considère ainsi que l’omission d’une mention dans un acte ne conduit pas à sa nullité si cette mention figure dans un autre document porté à la connaissance de l’intéressé.

L’influence du droit européen a renforcé cette tendance, la Cour européenne des droits de l’homme sanctionnant régulièrement les excès de formalisme qui constituent un obstacle disproportionné au droit d’accès au juge. Dans l’affaire Walchli c. France du 26 juillet 2007, elle a considéré qu’une interprétation trop rigide des règles de procédure pouvait constituer une violation de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La théorie de la régularisation des actes viciés

Le droit processuel contemporain favorise la régularisation des actes affectés d’un vice de forme. L’article 115 du Code de procédure civile prévoit expressément que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». Cette possibilité de purger a posteriori les irrégularités formelles s’inscrit dans une logique d’efficience judiciaire.

La jurisprudence a progressivement élargi les possibilités de régularisation, admettant qu’elle puisse intervenir jusqu’au moment où le juge statue. Dans un arrêt du 16 octobre 2014, la deuxième chambre civile a même considéré qu’une assignation irrégulière pouvait être régularisée par le dépôt de conclusions comportant les mentions manquantes, manifestant ainsi une approche souple et pragmatique.

En matière pénale, l’évolution est particulièrement sensible concernant les nullités d’instruction. La chambre criminelle distingue désormais les formalités substantielles, dont la violation entraîne automatiquement nullité, des formalités accessoires, pour lesquelles la démonstration d’un préjudice s’avère nécessaire. Cette différenciation, initiée par un arrêt du 17 mars 2015, marque un tournant dans l’appréciation des vices procéduraux en matière répressive.

- Application restrictive des nullités sans grief

- Possibilités élargies de régularisation des actes viciés

- Distinction entre formalités substantielles et accessoires

- Influence du droit au procès équitable sur l’appréciation des vices

Stratégies et conseils pratiques face aux irrégularités procédurales

Confrontés aux vices de procédure, praticiens et justiciables doivent élaborer des stratégies adaptées, tant pour les invoquer efficacement que pour prévenir leurs conséquences. L’expérience contentieuse révèle des approches différenciées selon que l’on se place du côté de celui qui soulève l’irrégularité ou de celui qui doit s’en défendre.

L’anticipation des vices potentiels

La prévention des vices de procédure constitue un axe majeur de la sécurisation des démarches judiciaires. Elle implique une vigilance accrue lors de la rédaction des actes, particulièrement pour ceux introduisant l’instance ou comportant des délais contraints. L’utilisation de modèles régulièrement mis à jour, intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles, permet de limiter considérablement les risques d’irrégularités formelles.

La veille jurisprudentielle représente un outil indispensable pour anticiper les exigences des tribunaux. Les revirements de jurisprudence concernant les conditions de validité des actes ou l’interprétation des textes procéduraux peuvent bouleverser des pratiques établies. Un arrêt de la deuxième chambre civile du 11 janvier 2018 a ainsi modifié l’approche concernant les mentions obligatoires dans les déclarations d’appel, créant une insécurité juridique temporaire pour les praticiens.

Le recours à des professionnels spécialisés en procédure constitue une garantie supplémentaire. L’intervention d’un avocat aux Conseils pour les pourvois en cassation, ou la consultation d’un avocat spécialisé en procédure pour les contentieux complexes, permet souvent d’éviter des écueils procéduraux aux conséquences irrémédiables.

L’exploitation tactique des irrégularités constatées

Du point de vue de la défense, l’identification d’un vice de procédure peut représenter une opportunité stratégique. Toutefois, son exploitation requiert une analyse fine des avantages et inconvénients. Soulever une irrégularité mineure peut parfois s’avérer contre-productif, notamment si elle est susceptible de régularisation immédiate ou si elle risque d’indisposer le magistrat face à ce qui pourrait être perçu comme une manœuvre dilatoire.

Le timing procédural joue un rôle déterminant dans l’efficacité de l’exception soulevée. Les nullités de forme doivent impérativement être invoquées avant toute défense au fond, ce qui suppose une analyse exhaustive des actes dès leur réception. En revanche, les nullités de fond peuvent être stratégiquement réservées pour un stade ultérieur de la procédure, constituant ainsi une « arme de réserve ».

L’articulation entre différentes stratégies procédurales peut s’avérer particulièrement efficace. Ainsi, la combinaison d’exceptions d’incompétence, de nullité et de fins de non-recevoir, présentées dans l’ordre requis par les textes, permet parfois d’obtenir l’extinction du litige sans même aborder le fond du droit. Cette approche, parfaitement illustrée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 septembre 2017, démontre l’importance d’une vision globale des moyens de défense.

En matière pénale, la contestation des actes d’enquête ou d’instruction irréguliers représente un enjeu majeur pour les droits de la défense. La stratégie consiste souvent à identifier les actes fondamentaux dont l’annulation entraînerait, par capillarité, celle des actes subséquents. La jurisprudence de la chambre criminelle, par un arrêt du 15 juin 2016, a ainsi confirmé que l’annulation d’une garde à vue irrégulière pouvait contaminer les preuves obtenues ultérieurement.

- Vérification systématique de la conformité des actes reçus ou émis

- Hiérarchisation des irrégularités selon leur impact potentiel

- Respect scrupuleux de l’ordre de présentation des exceptions

- Constitution de dossiers de régularisation préventive

Perspectives d’évolution du traitement des vices procéduraux

Le droit des vices de procédure connaît des mutations profondes, influencées par des facteurs multiples : réformes législatives, évolutions jurisprudentielles, transformations numériques et influences internationales. Ces dynamiques dessinent les contours d’un traitement renouvelé des irrégularités procédurales, entre exigence de sécurité juridique et impératif d’efficacité judiciaire.

L’impact de la dématérialisation sur les formalités procédurales

La transformation numérique de la justice bouleverse progressivement les paradigmes traditionnels du formalisme procédural. La généralisation des communications électroniques entre les juridictions et les auxiliaires de justice soulève des questions inédites concernant la validité des actes dématérialisés. Le décret du 11 décembre 2020 relatif à la procédure civile a ainsi consacré la valeur juridique des actes transmis via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), tout en définissant de nouvelles causes de nullité spécifiques au format électronique.

Les signatures électroniques et horodatages certifiés remplacent progressivement les paraphes manuscrits et tampons traditionnels. Cette évolution technique s’accompagne d’un renouvellement des exigences formelles, la Cour de cassation ayant déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 6 avril 2018, les conditions de validité d’une déclaration d’appel électronique. La sécurisation technique des échanges tend ainsi à se substituer partiellement aux formalités matérielles classiques.

L’émergence de plateformes judiciaires numériques modifie également l’approche des vices procéduraux. Ces interfaces, comme le portail du justiciable ou la plateforme de communication électronique civile, intègrent des contrôles automatisés qui préviennent certaines irrégularités formelles. La détection précoce des anomalies permet souvent leur correction avant même la transmission des actes, réduisant d’autant le contentieux lié aux nullités de procédure.

Vers une approche pragmatique et harmonisée des sanctions procédurales

Une tendance de fond se dessine en faveur d’une proportionnalité accrue des sanctions procédurales. Les juridictions suprêmes, tant nationales qu’européennes, privilégient désormais une approche finaliste des formalités, centrée sur la protection effective des droits des parties plutôt que sur le respect littéral des textes. Cette évolution transparaît dans un arrêt de l’Assemblée plénière du 7 décembre 2019, refusant d’annuler une procédure entachée d’une irrégularité n’ayant causé aucun préjudice concret.

L’harmonisation européenne des règles procédurales exerce une influence croissante sur le traitement des vices de procédure. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’arrêt Mamisch du 14 février 2019, promeut une interprétation des règles formelles compatible avec l’effectivité du droit de l’Union. Cette approche conduit parfois à écarter des nullités prévues par le droit national lorsqu’elles constituent un obstacle disproportionné à l’application du droit européen.

Le droit comparé inspire également des évolutions notables. Des systèmes juridiques comme celui de l’Allemagne ou du Royaume-Uni, traditionnellement moins formalistes que le droit français, influencent progressivement notre approche des vices procéduraux. La notion de « substantial compliance » (conformité substantielle) du droit anglo-saxon trouve ainsi des échos dans certaines réformes récentes privilégiant l’efficacité sur le formalisme strict.

L’avenir du traitement des vices de procédure s’oriente vraisemblablement vers un système différencié, distinguant plus nettement les irrégularités affectant les droits fondamentaux, sanctionnées avec rigueur, des anomalies purement formelles, traitées avec souplesse et pragmatisme. Cette évolution, déjà perceptible dans la jurisprudence récente, pourrait trouver une consécration législative dans les prochaines réformes procédurales annoncées.

- Adaptation du formalisme aux contraintes de la justice numérique

- Développement d’une approche finaliste des exigences procédurales

- Influence croissante des standards européens et internationaux

- Distinction affinée entre formalités essentielles et accessoires